前阵子想做一条“食物在体内怎么消化”的科普动画,一开始对着空白屏幕琢磨半天,连胃的轮廓都画不规整。后来慢慢摸出流程,还靠万彩动画大师少走了很多弯路,今天把每个环节的实操感受分享出来,新手跟着做基本不会踩坑。

1、主题和脚本:聚焦一个场景,别堆太多知识点

最开始我想把口腔、食道、胃、小肠的消化过程全讲细,写出来的脚本光文字就有两三百字,读下来要4分钟,完全不符合短视频节奏。后来干脆砍掉一半内容,只聚焦“馒头从吃进嘴到进入胃”的过程,脚本里多写画面描述——比如“馒头在口腔里被牙齿嚼碎,混着唾液变成小块”,少用专业术语,这样后面做动画时不用反复调整。

我发现每个镜头控制在2-3秒最合适,比如馒头进入食道的画面,停留2秒配一句“馒头顺着食道往下滑”,既讲清重点,又不会让观众觉得拖沓。要是一个镜头放5秒以上,很容易被划走。

2、搭框架:现成素材能省2小时手绘时间

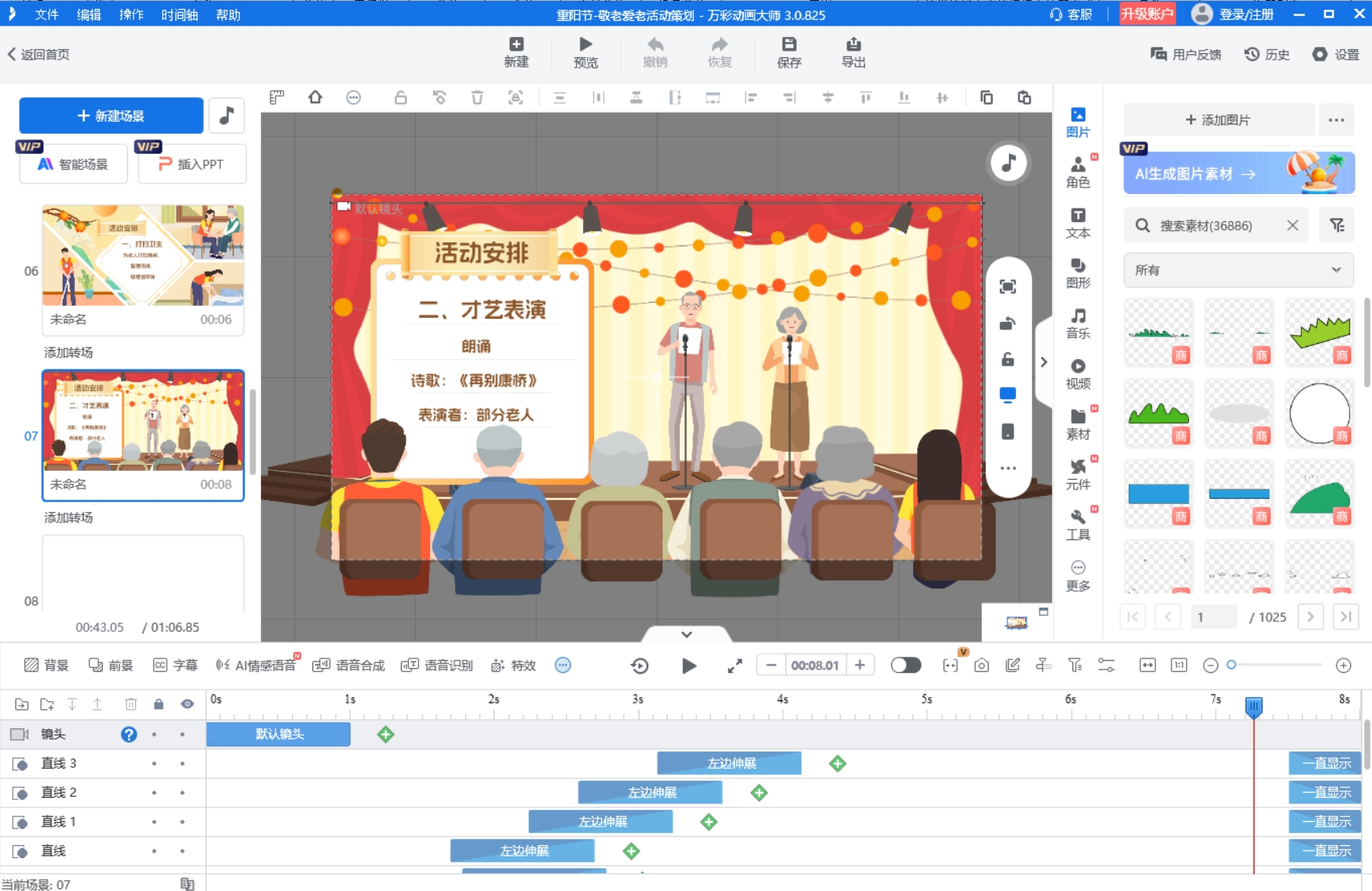

一开始我自己画胃的形状,画了快半小时,要么太圆要么太扁,一点都不真实。后来试了万彩动画大师的素材库,搜索“人体消化器官”,立马跳出现成的胃、食道、牙齿模型,连唾液的动态效果都有,拖到画布上调整大小就行。

我做这条动画时,直接用了软件里“生物科普”分类下的模板,模板里已经做好了镜头从口腔切换到胃的过渡效果,甚至连背景的浅粉色“身体内部”底色都预设好了。我只需要把模板里的“苹果”素材换成馒头,再改改文字说明,不到10分钟就搭好了框架。要是从零开始画器官、调镜头,半天都未必能弄好。

3、加效果:动画节奏别太急,音效要贴场景

给馒头加“被咀嚼”的动画时,我一开始把速度调得太快,馒头一秒就碎成渣,看起来特别假。后来改成每秒2帧的速度,慢慢被牙齿“磨碎”,才符合真实咀嚼节奏。馒头进入胃里时,我试过“快速下坠”效果,感觉太突兀,最后换成“缓慢滑动”,再加上胃壁轻微蠕动的效果,观众看起来更自然。

音效也是试了好几次才选对,一开始用了轻快的音乐,跟消化科普的调性不搭,后来换成轻柔的纯音乐,馒头进入食道时加个“咕噜”的短音效,既能提醒观众注意场景切换,又不会太吵。

4、导出和AI功能:新手别贪高分辨率

导出时我一开始选了4K分辨率,结果文件太大,上传视频号时一直转圈失败。后来改成1080P+MP4格式,清晰度够,加载速度也快。导出后一定要完整看一遍,我之前没检查,发出去才发现馒头进入胃的动画没对齐,只能删了重发,白白浪费半小时。

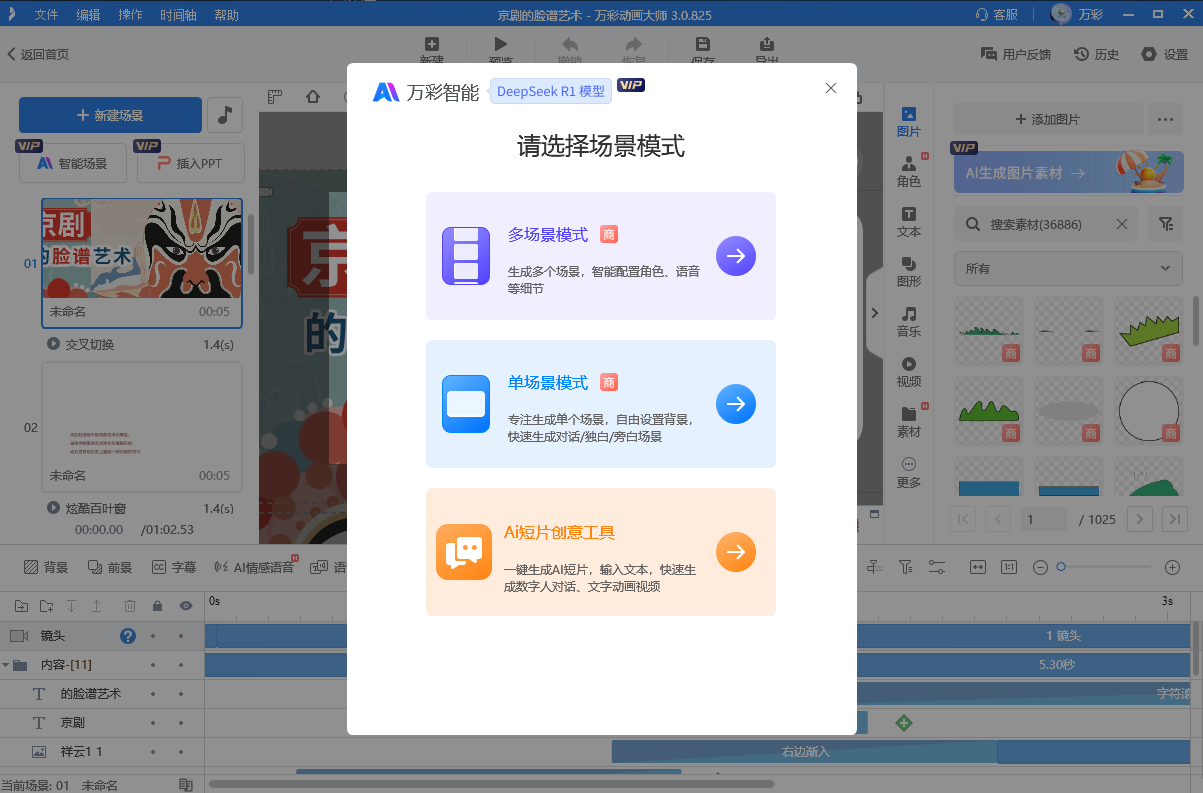

最后发现软件有AI智能成片功能,输入“馒头消化过程”,它会自动匹配口腔、胃的素材,还能生成基础脚本。我试了一下,生成的初稿虽然需要微调馒头的移动路径,但比自己从头做快太多,新手没时间的时候用这个功能真的很方便。

整个短视频动画制作流程走下来,最大的感受就是别硬扛。找对工具、理清步骤,哪怕是零基础,也能做出像样的动画。我第一次完整做完这条食物消化科普,也就花了2个多小时,比预想中简单太多。

万彩动画大师官方下载地址:https://www.animiz.cn/